「人間に生まれてよかった」と心から思えた時間でした。

昨日(書き終わる頃には一昨日だと思うけど……)はこちらのライブに出演させていただきました。

まず最初に、お越しくださったお客様、素晴らしいライブに出演する機会をくださった Hirotoshi Hamakawa さん、共演者の皆様、そして Marco Nostargy のスタッフの皆様に、心よりお礼申し上げます。

ほんとうにありがとうございました。

一夜明けても、興奮と感動の余韻が残っているという感覚で。

使った機材の片付けや録画したデータの整理をしながら、ぼんやり昨夜の音や映像や会話の断片を思い出したりして、一日を過ごしていた。

何から書いたらいいのかよく分からないけれど、早く書かないと忘れてしまうことも多いので、ブログを書き始めたんだけど、やっぱり何から書いたらいいのかよく分からない。

とりあえず、タイムテーブル(敬称略)。

| act | visual | |

|---|---|---|

| 18:00 – 18:25 | Miss Canine Hoe | Miss Canine Hoe |

| 18:35 – 19:00 | 西森一樹 | ame |

| 19:10 – 19:35 | Hirotoshi Hamakawa & 大歳芽里 | Soma |

| 19:45 – 20:10 | ヒョータニスト・パーティ (リンクは丸黄うりほさんの X) | Soma |

| 20:25 – 20:50 | 中山肇 & SACHI FUKUHARA & 那須真吾 | Soma |

| 21:00 – 21:25 | S.C.F | Hirotoshi Hamakawa |

| Live Painting | Ida Masashi | |

| 写真撮影 | yoko.livephoto | |

当日の様子などはこちら (Instagram) やこちら (X) をごらんいただくと一目瞭然だと思う。

わたしは相変わらず写真とか動画とかほとんど撮ってないので(すみません)。

ちょっとしたトラブルもあってからのリハーサルのスタートだったけれど、それも含めて楽しい時間だった。

いろんな人にご挨拶させていただいたりお話ししたりする中で、面白いお話も勉強になるお話もたくさん聞かせていただくことができた。

20 回も続くライブに出していただくわけだし、初めての場所ということもあって、緊張はそれなりにしていたんだけれども、温かい皆様のお人柄でそれもすぐにほぐれ、のびのびと過ごさせていただいた。

タイムテーブルの通り、一番手での演奏で。

あの位置での演奏になったのは、HDMI ケーブルの長さが足りなかったせいなのだけれど、わたしよりも映像をご覧いただきたいと思っていたので、結果的にちょうどよかったような気がする。

「ライブって楽しいなあ」というのと、「ライブって難しいなあ」というのと、両方の思いを抱えながら演奏していた。

そういう意味では、いままでの中でいちばん冷静だったのかもしれない、と思ったり(偉そうなこと言えるほど、回数重ねてないけれども)。

クセのあるモジュールをあえて持ち込んだから、その時点で難しいというか、手に負えなくなる可能性は分かっていたわけだけど。

わたしたちが勝手に「オランダの変態」と呼んでいる(めっちゃ褒め言葉です、念のため)ガレージメーカーさんのモジュール。

すごく面白い音を出してくれるんだけれど、挙動が読めない。読めなかった。まったく読めなかった。

「ちょっと!何してんの?ちょ、え、なに?やめて、やり過ぎ!いや、だからって急に音出すの止めないで!」みたいな。

難しいけど、それをなんとかしようと四苦八苦する自分を面白がってる自分もいたりして、これまでにない感覚だったなあ。

ご縁ができてうれしいです。ありがとうございます!

※ ちょっと加工させていただきました。

今回はわたし一人での参加だったので、Elly が身代わり兼お守りとして渡してくれたポラロくん(写真右)と、わたしの身代わりのコロボムくん(写真左)を並べておいたら、かわいいと好評で。なんかもう、それで満足したようなところもある。

ちなみにどちらも、チカトイズさんの作品です。

ご縁ができてうれしいです。ありがとうございます!

そうそう、YouTube で live 配信すると聞いて、あわてて Elly に連絡して、チャットで「見えてる?」「見えてる!」とかやりとりして。

いつもと同じではなかったけれど、いつもと同じように、一緒にいるような感覚で演奏できたのも幸せだった。

音と映像のテーマは、ジョージ・オーウェルの『1984 (Nineteen Eighty-four)』。

そもそも日本で読まれていなさすぎる気がするし、語られるときはディストピアとか先見の明とかポスト・トゥルースとかとの関連であることがほとんどだけれど、そんな薄っぺらいもんじゃないだろうという思いをずっと抱えながら、音と映像を作っていた。

Elly とは事前に音と映像を何度もやりとりしたり一緒に観たり聴いたりして、前々日のスタジオでもまだいろいろ悩んでいる過程も共有してた。前日は敢えて何もしなかったけれど。

自分でも呆れるくらい国家や政治などへの関心が薄い、というかほぼゼロなので、どうしても個人的というか、どう言えばいいんだろう、どうがんばっても結局は対象をわたし自身に引き寄せて考えたり解釈したりすることになるから、伝わりにくいだろうなとは思ったけれど、「作品をどう解釈するかは鑑賞者に委ねられるべきである」というわたしたちの持論に変更はないので、そのまま差し出してみた。

終わった後に、S.C.F の Andy さんが「テーマは『1984』だったね」と声をかけてくれて。

「首の後ろのところを見てごらん」とシャツの襟を引っ張って見せてくれたのが “We are the dead.” (『1984』第二章の終わりに出てくる主人公のセリフ)と書かれたタトゥー。

思わず「うわー!!」と叫んでしまった。

オーウェルが大好きとのことで、終演後に見送ったときも、”Down with Big Brother!” と別れの挨拶をしてくれたりして、ちょっと泣きそうになるくらいうれしかった。

Andy さんも モジュラーシンセサイザーを持ち込んでいたので、Michael さんのペダルと一緒にじろじろ見せていただいて、わたしの持ち込んだモジュラーシンセサイザーもお二人にはご覧いただいて。

同じクロック (ALM Busy Circuits Pamela’s NEW Workout) やインプット (Mutable Instruments Ears) を使っているのもうれしかった。

Michael さんが「自分はこのメーカーと同郷(ニューヨーク)なんだよ」と言っていた Electro-Harmonics のペダルも面白そうだったなあ。

お二人ともセットアップはとてもコンパクトなのに、深くて広い音の世界を作り上げていて、自分はまだまだ全然だなあと思ったり。

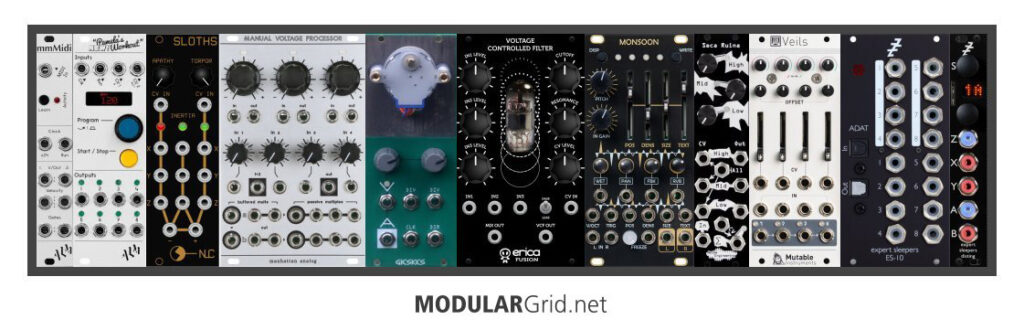

ちなみに、見たい人がいるのかどうかわかんないけど、わたしのモジュラーのセットアップはこうでした↓

MacBook で動かしていた Ableton Live との音や CV のやりとりは ADAT 経由で。

機材の話を続けると。

中山肇さんがお使いの Roland E-4 はわたしも持っているけどぜんぜん使いこなせてない。

使い方というか、使って作っていた音がたまらなく素敵だったので、わたしもまた使いながら勉強してみよう。

西森一樹さんの Erica Synths Syntrx と Moog DFAM もとんでもなくいい音、よい使い手を得た機材がうれしそうに出している音だった。

Hamakawa さんのハンドパンやヒョータニスト・パーティさんのひょうたんも、生音にかかるエフェクトが官能的なくらい心地良く深くて。

終演後の打ち上げでもちょっと話が出たけれど、美術や文学と比べて、音楽(あるいは「音」)にはまだ未開の沃野があるような、そんな希望を抱くことができて、とても幸せだった。

もちろんそれは、美術や文学と音楽の根本的な違いとして、音楽が経時的かつ一回性の表現形態だからという理由もあるし、沃野がある「ような気がする」だけで、それは錯覚である可能性も非常に大きいことも分かってはいるけれども。

同じ希望は身体表現にもあるのだろうと強く感じたのも、個人的には今回の大きな収穫だった。

音楽と同様の表現形態であるからかもしれないし、わたしがその方面に極端に疎いからそう思うだけなのかもしれないけれど、わたしがどう思おうとわたしの勝手だから気にしない。

SACHI FUKUHARA さんと那須真吾さんには、中山肇さんとのパフォーマンスを拝見して抱いた「言葉にならない感動」を無理やり言葉にして、控え室で喚き散らかした(お二人にはご迷惑だったんじゃないかと、今さらながら少し反省しています……)。

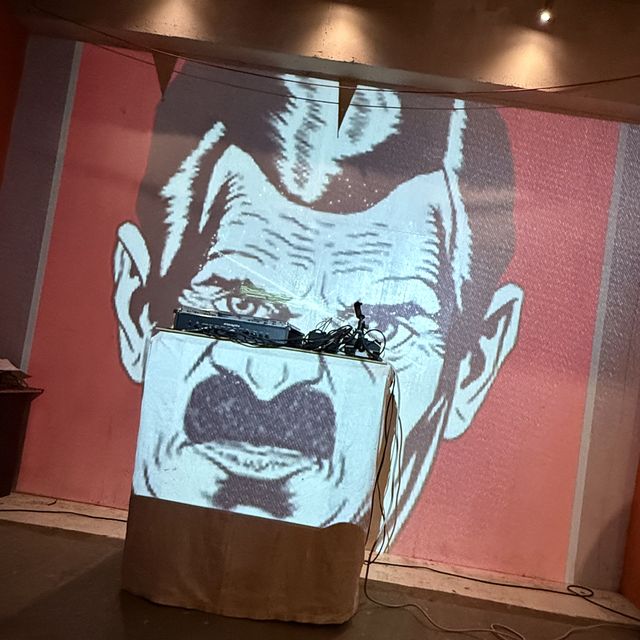

ライブペインティングも VJ も、美術というより身体表現であるような気がしていて。

那須さんも Ida さんも ame さんも Soma さんも、表現している最中は、顔がガラッと変わる。

オクシモロンのつもりはないけど、穏やかだけど凄まじい、としか言いようがない感じ。

わたしたちは、基本的にわたしたち二人の中で完結する形で作品を作っている。

ぶっちゃけ、Elly がいいって言ったらそれでよし、Elly の期待を(いい意味で)裏切ったらなおよし、という気でいる。これは今後も変わらない。

変わらないんだけど、一方で、先日ばねとりこさんとセッションさせていただいたときに、敢えて変な言葉を使うけど、他の人と「干渉」しながら演奏するのもすごく楽しいということに気づいて。

当初は音と音のそれを想定していたわけだけれども、今回のライブに出演させていただいたことで、音と映像、あるいは音と身体表現の「干渉」にも、音と音のそれと同じくらい強い関心を抱くようになった。

自分のモジュールすら満足に御し得ないのに何言ってんだという気がするけど、そう思うんだからしかたがない。

何が起こるか分からないという状況を、「怖い」と捉えるか、「面白い」と捉えるか。

だんだん後者に傾きつつある自分にちょっと驚くと同時に、それは今回のライブも含めて、これまで出会ってきた人たちのおかげだなと思うと、ほんとうにありがたいことだと痛感する。

と同時に、そこには、というか、そこにだけはまだ、一回性ゆえのフロンティアが、拡大し続ける宇宙空間のように、確かに存在する気がしてならない。

これは、表現の「必然性」の問題を提示している気もする。

打ち上げでも「必然性」の話も出ていたけれども(話の流れとしては当然だけど)。

今回の出演者さんは、どなたも、すべての音に必然性があったという感じがすごく強くて。

その瞬間にその音がないと成り立たないという感じ。

それは一方で、よけいなものもない、ということも同時に意味しているわけで。

翻って自分は……余分な音がまだまだ鳴りすぎてしまっているのではないかと忸怩たる思いを抱いたり。

終わったことはしかたがないので、今後に生かしていくしかないのだけれど。

こういうことって、人間じゃないと考えないことだと思う。

『バレリーナ』という映画で、主人公の親友が「地球の主は人間じゃなくて魚だと思ってる」と言うシーンがあって、水の中にいると落ち着くわたしはその言葉にすごく共感するんだけれど、でも、ダラダラとここまで書いたようなことを感じたり考えたりできるのは人間だからだよなあと思うと、「人間に生まれてよかった」と思ったり。

そうそう、CMF2024 でご一緒させていただいた方が聴きに来てくださっていた。

お目にかかれたのが本当にうれしくて。

彼がわたしのテキストスコアを(心の中で)演奏した後に伝えてくださった感想もはっきりと覚えているし、彼のテキストスコアの「演奏者」の一人として即興させていただいたのもすごく素敵な記憶。

またお目にかかりたいし、たくさんお話もしたい。絶対、また会いましょうね!

次の S/N は 6 月に開催予定とのことですので、みなさん、SNS などでチェックしてくださいね!

……という、いつも通りにとっちらかったライブの報告です。

今年は近々もう一回ライブ出演がある(はず!ですよね、Y さん!)のと、2 月にシングル、4 月にベルギーのレーベル OFF 主催の Alain さんとの共作をリリースする予定。

ばねとりこさんとのセッションの録音も発表できる形にしたいという話になってるし、一年に一枚のペースを守って 3 枚目のアルバムも作りたいし、ライブにももっと出たいし、新しい表現や「干渉」にも挑戦したいし……ライブ前日が誕生日だったんだけれど、まだまだ死んでる場合じゃないなと思う。

さ、まずはライブが終わるまで観ないことにしていた『1984』の映画を 2 本(マイケル・アンダーソン監督作品(1956 年)とマイケル・ラドフォード監督・脚本作品(1984 年))観て*、それから、ロシアの友人に送る Kraftwerk “mutabute!” の制作するぞー!

*追記 (08/02/2025):両方観た。後者の方が「まだ」原作に忠実(前者については、オーウェルがラストシーンに納得できず公開差し止めを求めたという逸話あり)。両方観るなら後者を観てから前者、どちらかだけ観るなら後者がオススメ。どちらにせよ、観るなら読む前がいいと思う。

最後にもう一度。

お越しくださったお客様、素晴らしいライブに出演する機会をくださった Hirotoshi Hamakawa さん、共演者の皆様、そして Marco Nostargy のスタッフの皆様に、心よりお礼申し上げます。

ほんとうに、ほんとうに、ありがとうございました。